走行中に何も前触れなく、「気がつくとエンストしている」といった故障が発生しました。

今回の故障車はワゴンRです。

車両情報: 平成24年 MH23S 走行13万km

この型のワゴンRではよくある故障のようです。

症状詳細

普通に走行してエンジン振動や不調がないにも関わらず、突然のエンスト。メーターを見ると警告灯が多数点灯しているが、エンストしてキーがONの状態なので、これは正常。エンジンキーを1度OFFにしてから、再度、エンジンをかけると普通にかかり、エンジン不調もない。しかし、5分ほど走行するとまた同じようなエンストが発生した。

ワゴンRはアイドリング不調やエンジン回転数が高い症状でよくあるのがISCVの故障です。

ISCVの故障は信号待ちでそのままエンストしてしまうのが特徴ですが、ISCVの部品代は高額なので誤診してしまうと損害が大きいです。

今回は警告灯は点灯せずに、故障コードも出ていないのですが、診断機を使ってエンジン数値を見ながらエンストの原因を調べると原因が明らかになりましたので、点検方法や点検手順をご紹介します。

ここでは日本自動車整備振興会の整備書を見ながら故障診断を進めて行きます。

目次

ワゴンRが走行中にエンストする原因は3つ

当ページは整備スタッフ向けの解説ですが、乗られているオーナーが見ても参考になる部分がありますので、少しでもエンジン不調を感じているオーナーは参考に見て下さい。

走行中にエンストする故障は以下3つ。

- 適量の燃料がエンジンに噴射しない

- スパークプラグが正しい時期に点火しない

- エンジンに入る空気量が正しくない

この3つのどれかが不具合を起こせばエンストもしくはエンジン不調が発生します。

今回のエンストはエンジン不調がなく、突然エンストするので

- 燃料を強制的にカット

- 点火信号をカット

- 空気の通路をエンストする位に閉じる

このように考えます。

ワゴンRのエンジン不調ではISCVの故障かイグニションコイルの故障が定番なので、2番3番を優先にして調べるのが故障探求の最短距離となります。

しかし、このままだと推測でそれぞれの部品を検査していくことになるので、まずは診断機でエンジンの数値と故障コードが出ていないか調べてみます。

今回はエンジン警告灯は点灯していないので現在の故障は記録されていない可能性が高いですが、診断機では過去の故障も保存される場合もあるので、どちらかでもコードがあれば、十分参考にできます。

エンジン警告灯がつかない時の修理方法

診断機で故障コードを見ましたが正常だった為、エンジンデータを見て異常箇所を探していく事にしました。

色々なセンサが発信しているデータを比較して組み合わせて考えると異常な所が見えてくるので、車両のデータモニタをチェックするのは大事です。

今回の車両は「実車データ ワゴンR」のページに数値をまとめましたので、そのページも見ながら進めて下さい。

ここで紹介する基準値はスズキ自動車ワゴンRの整備マニュアルを参考にしました。

燃料、点火、空気、これら3つの重要な数値を見て変わった箇所を探してみます。

まずは、上のイラストにある空燃比補正率のセンサーと吸気管圧力センサーの数値をみます。

燃料系統(空燃比補正率 吸気管圧力)

空燃比補正率空燃比補正率は燃料の濃さを補正している割合です。

マフラーについてるO2センサで現在の燃料の濃さを計測し、補正量が決まります。

基準値内なので燃料系は正常です。

| 基準値 | 実車計測値 |

| -20~20% | -2.35% |

点火系(点火時期)

点火時期目標回転数が現在回転数より高い場合は点火時期が早くなります。

数値が大きければ点火時期は早く、小さければ遅いです。

この車の現在回転数は894rpmです。

この時、コンピューターがエンジンを安定させるために算出した目標回転数は898rpmなので少しだけ点火時期を早くしているのは正常です。

| 基準値 | 実車計測値 |

| 0~10度 | 9.0度 |

空気系(吸気管絶対圧 EVAPキャニスタパージ ISCバルブ開度)

吸気管絶対圧これはインテークマニホールドの圧力です。

大気圧が通常101 kPaです。

エアーの吸い込みやエンジンの圧縮不良などインテークマニホールドが圧力を保持できない状態になると大気圧に近くになります。

ISCVが閉じてしまうと25kPa以下になります。

逆に開きすぎると45 kPa以上になります。

現状だと正常でした。

| 基準値 | 実車計測値 |

| 25~45 kPa | 34 kPa |

EVAPキャニスタパージduty比

これは燃料タンクに溜まった蒸発ガスをエンジンに送って完全燃焼させ大気汚染を減らす装置ですが、アイドリングの時に送ってしまうと空燃比がずれてエンジン不調をおこします。

0%なので問題ありませんでした。

数値上では0%になっていますが、実際はひび割れなどでガスが送られてしまう場合があります。

その時は吸気管絶対圧が上がるので相対的に見て判断する必要があります。

| 基準値 | 実車計測値 |

| 0% | 0% |

ISCバルブ開度

ここがワゴンRのアイドリング不調で有名なISCVです。

基準値以下でした。

これはバルブが基準より閉じている事を示しています。

現状エンジン不調はないですが基準値以下なので修正する必要があります。

| 基準値 | 実車計測値 |

| 10 ~ 20% | 5.88 % |

「燃料、点火、空気」のそれぞれ系統の数値をみるとISCバルブ(ISCV)の開度だけ基準外だったので、故障診断はISCV(吸入空気系統)の点検から始めていく。

アイドリング不調に関連するISCバルブとは

正式名称は

アイドル スピード コントロール バルブ

分かりやすく言うとアイドリング回転数を調整するモーターです。

アイドリング回転数とはエンジンがかかってる状態で停車中のエンジン回転数です。

単位はrpm、1分間で何回転するのかを表しています。

このワゴンRのアイドリング回転数の基準は900rpm前後です。

900rpm付近でアイドリングが安定するように吸入空気量を調整するのがISCVの役割です。

回転数を制御する仕組みISCVを開くと空気量が増えるのでガソリン燃焼後に酸素が余る。マフラーについてるO2センサーが「酸素が多い」とコンピューターにフィードバックする。理論空燃比に近付ける為にコンピューターは燃料噴射量を増やす。爆発力が増えエンジン回転スピードが上がる。クランクポジションセンサーが回転スピードを検知し、完全燃焼させる為に点火時期を早くする。回転数が増える。

※理論空燃比は燃料と空気のベストな割合。

参考ページ:CO.HC排気ガス基準

ユニポーラ型ステッピングモータの電圧点検

スズキの整備マニュアルを見るとワゴンRのISCVはユニポーラ型のステッピングモータを使っているようです。

ISCバルブはステッピングモータを使って、モータの回転角度よって、シャフトを伸び縮みさせ、空気の通路を広げたり狭めたりし、吸入空気量を調整しています。

特に回転を一定の位置で止めて保持するのはステッピングモータが最適です。

コイルに電流を流してステッピングモータを動かしますが、ISCVは回転を時計回りと反時計回り、回転保持を使い分けて空気通路の開閉を調整しなければなりません。

以下の画像は一般社団法人日本自動車整備振興会連合会の1級自動車整備士 エンジン電子制御装置を参考に電圧を描きました。

ユニポーラ型はコイルを4つ使用して、1つのコイルに一定方向の電流しか流しません。

その代わり、トランジスタは4つしか使わない為、回路は簡単になります。

A1のトランジスタをONにしたあと、電圧が消えたと同時にC1のトランジスタをONにしてロータに組み込まれた磁力の特性を利用して回転させます。

B1とD1のトランジスタは反時計回りにするときにONにします。

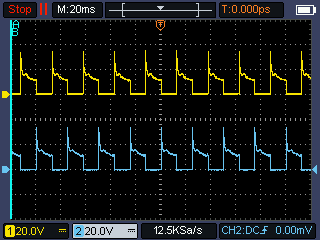

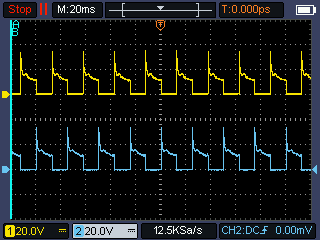

下のオシロ波形は黄色がAコイル、青がCコイル。片方の電圧がなくなったと同時にもう片方電圧が立ち上がっています。

ユニポーラはトランジスタをエンジンコンピューター内に組み込むので、シンプルな空気量制御に向いています。

今回のISCVの数値は基準値から外れているのにエンジン警告灯を点灯させず、故障コードも検出されません。

なぜでしょうか?それはISCVの異常コードを検出する仕組みを見ると納得できます。

ISCバルブ異常はP0506 コードを検出する状態とは

P0506のコードがエンジンコンピューターに記憶される条件は時計回りに動かす為の信号線と反時計回りに動かす信号線の両方が同時に5秒以上0.1V付近になった場合のみです。

そうなりますと同時にエンジン警告灯も点灯します。

下の図は整備マニュアルを抜粋したものですが、B1とB2が同時か、B3とB4が同時に0.1V付近になるとP0506のコードが出ます。

0.1V付近ということはトランジスタがONになっているか、ショートしているか断線しているかの3つです。

今回は故障コードを検出していないので、断線、ショートもトランジスタの故障も考えらません。

トランジスタはエンジンコンピューター内に組み込まれているので、故障コードが検出されなければエンジンコンピューターも正常という判断になります。

そうなるとISCVが基準値から外れた理由はISCV内のステータコイルかローターの動きが異常と考えられます。

ここで一旦、ISCVが作動するときの電圧をみて下さい。

ステッピングモータの角度異常は汚れによるもの

下の画像は上の回路図のB1とB2の電圧を測定したものです。

交互に電圧が発生しているので正常です。

これが両方とも0.1V付近になった状態が5秒以上続くとコンピュータは故障と判断します。

この波形は実際にこのワゴンRのISCVを測定したものです。

測定タイミングはキーをOFFにした時なので、ISCVは全閉の動きをしている最中の電圧の変化です。

この電圧変化の回数でステッピングモータの回転する角度が変わるので電圧の回数はとても重要です。

安定して作動していますが、エンストする時はステータコイルの電圧不良などでロータの移動位置が指定外の位置になっていると思われます。

よくある故障がISCVを動かす信号を送っているが、モータ(ロータ)の位置が変わらないといった症状です。

その場合は汚れで固着している事が多いです。

アイドリング不調はISCVの固着

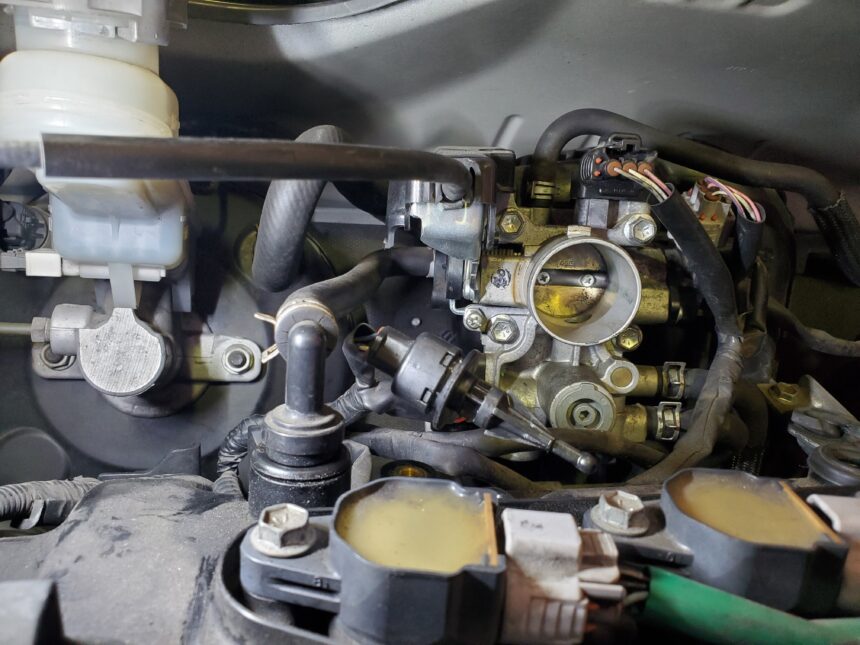

上の画像のワイヤーが入っているところがスロットルボディですが、そこにISCVもついています。

ISCVの数値が基準値を外れる時はカーボン蓄積よるISCVの固着が主な原因です。

その場合は、まず清掃します。

ISCVの清掃方法

インテークホースを外すとスロットルバルブの中が見えます。

バルブの下側に小さな穴がありますが、ここがエンジンとインテークホースを繋いでいる通路です。

その中間にISCVが取り付けられ、弁を開閉し、吸入空気量を調整しているので、その穴に洗浄液を入れるとISCVを清掃することができます。

上の画像はスロットルボディを車から外したものです。

左下の黒い部品がISCV。下は更にISCVを外した画像です。

中央のシャフトが伸縮し、空気通路の広さを変えて吸入空気量を増減させています。

この車はエアークリーナーケースを外さなければ作業できません。

清掃後のISCV数値

| 清掃前 | 清掃後 |

| 5.88% | 14.50% |

清掃後は基準値に入りましたが、安定せず25%を超えたり10%以下になったりとアイドリングは不安定なままです。

むしろ回転数が高くなる時のほうが多く、アイドリング回転数が高くなったと感じますが、シフトレバーをドライブに入れると回転が低くなりすぎるので、エンストしてしまいます。

結局、清掃をするとエンストだけではなく、アイドリングの不安定も頻繁になりました。

コンピューターも配線も異常がないのにISCVの数値が基準外なのでISCVを交換しなければ直りません。

ISCVの交換費用

ワゴンRはISCVだけの部品販売はしていません。

スロットルボディもセットになっているため、とても高額です。

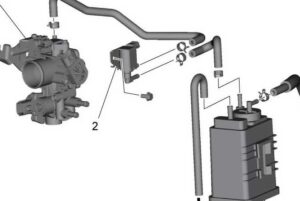

下の画像の部品がセット販売になっています。

| ISCV付きスロットルボディ | 40000円 |

| 工賃 | 6000円 |

| 冷却水やパッキン系 | 5000円 |

| 合計 | 50000円前後 |

スロットルバルブは冷却水の温度によっても空気量を変化させているので、交換すると冷却水の補充も必要になります。

高額修理なので、直すなら乗り続けた方が費用的には得です。

ワゴンRの車検費用も参考に見て下さい。

この故障が発生する時は他の部品も故障し始める時期でもあります。

車の買い換えも考える時期かもしれません。

損をしない車の売り方のページも参考に見て下さい。

ISCVの抵抗点検

交換前に単体点検をします。

単体点検はISCVのコイルの抵抗を測定して基準値かどうか確認します。

| 基準値 | 測定値 |

| 28.8Ω~31.2Ω | 29.8Ω |

単体点検では正常でした。

ISCVの点検は単体の抵抗と電圧、アースの点検しかできません。

しかし、経験を積むとISCVが故障する特徴がわかってくるので、故障の前兆を見極める事も可能になります。

ISCVの異音で故障してるか判断する

整備マニュアルにはない、ISCVの異常確認方法をご紹介します。

音で故障しかかっているか判断する手順。

- ボンネットを開ける。

- エンジンを始動する。

- 15分程度、ISCVの作動音を聞く

- カチャカチャ異音を2~3回確認する

- 異音と同時に少しだけアイドリング不安定になる

以上ですが、カチャカチャ音はISCV内のロータの回る音です。

この音が大きく、頻繁に発生するようですと、脱調してコンピューターが指示した位置にロータが止まれていない可能性が高いです。

位置を修正するためにコンピューターが何度も指示を送るので、アイドリング不調とカチャカチャ音が頻繁に発生します。

カチャカチャ音がした時に診断機でISCVの開度を見て、基準値を外れているようならISCVの故障と判断できます。

ISCVの交換方法

手順- エアークリーナーケースを外す

- スロットルバルブのボルト4本外す

- スロットルバルブ下の冷却水ホース2本を外す

- スロットルセンサ、ISCV、負圧センサのカプラーを外す

- アクセルワイヤーを外す

外すのは以上ですが、順番は変わっても問題ありません。

ブレーキを踏むとエンジンが止まる原因

このワゴンRは走行中に突然エンストしてしまう症状の修理ですが、現象を再現させるテストをしていると、ブレーキを踏むとエンジンが止まることがわかりました。

走行中ではあまり気が付きませんでしたが、ブレーキを踏むと同時にライトを操作したりエアコン操作やハンドル操作を同時に行うとアイドリングが下がりエンストしそうになる時が何度かありました。

ブレーキを踏む時にアイドリングを上げないとエンストするので、ISCバルブを開く必要があります。

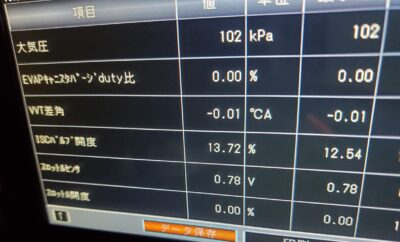

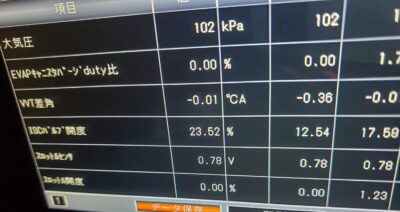

上の画像はISCバルブ交換後のエンジンデータです。

ISCバルブは基準値の13.72%。

ブレーキを踏むと以下のように23.52%になりました。

故障していたISCバルブはブレーキを踏んでも開度が変わらず回転が落ちていました。

信号待ちでエンストする現象もブレーキによるのもだと推測できます。

ISCバルブの調子が悪いときはアクセルを踏むとエンストしそうになるような、逆の症状も発生する場合があります。

どちらも吸入空気量を適切に調整できていないのが原因です。

しかし、どうすればここまで細かくISCバルブの開度を把握しているのでしょうか?

吸入空気量を間違えてアイドリングが変化していた

ISCVには現在の開度を測ってフィードバックする機能はありません。

ISCバルブの配線も6本しかなく、電源、アース、信号線4本です。

信号線はロータを動かすことに使いますが、実際に動いた位置はわからないはずです。

ISCVの現在の開度は信号電圧のコイルの逆起電力で作動、非作動を調べ、カウントするなどのコンピューターのプログラムで管理しているのか?不明です。

そこまでの整備マニュアルがないので調べきれないのですが今回はISCV内のロータが故障して勝手に回転を止めたり回転しすぎたりすることで、コイルに発生する逆起電力が変化し、実際の開度とコンピューターが把握している開度に違いが発生し、本当の空気量を間違えて制御していた為、アイドリング不調やエンストを引き起こしていたような気がします。

故障で出品した分、安い車検で損失を取り戻しませんか?

こちらで信頼できて安い車検を探せます。

車の不具合を相談する

車について質問と回答を自由に投稿できます。投稿していただきますと各車両のECU基本データページのパスワードをお伝えします。車の故障診断にお役立て下さい。

質問者: 不具合のある車名と内容を記入して下さい。細かく記入すると正確な回答が得られます。

回答者: 整備士及び車に詳しい方の回答をお待ちしております。なおホームページもしくはSNSのアドレスを教えていただけますと自動車販売店、車検店、買取店として当サイト内で1ページ作成してご紹介することもできます。お気軽にご利用して下さい。