車が安全に止まれる距離でも、ブレーキが故障していると停車するまでの距離が長くなるので、衝突してしまう事もあります。

ブレーキペダルに少しでも違和感を感じましたらすぐに点検してください。

ここではブレーキの色々な不具合を調べましたので参考に見て下さい。

故障によって変わる制動距離のシミュレーションもページ下で体験できるので、正常時と故障時の制動距離を比べてみて下さい。

重量や制動力を変える事ができるのでデータ集めにも使用できます。

※シミュレーションは国土交通省のブレーキ性能試験を参考にしてあります。

「本コンテンツは、国家整備士の診断と自動車整備振興会ファイネスの整備資料を参考に作成しています。」

目次

車のブレーキが効かない原因を徹底解説

ブレーキが効かない原因は色々あります。

症状よって故障箇所が変わるので、原因を調べるには、「どのような症状か」をしっかり把握することから始めます。

- ペダルを踏んでも、まったく効かないのか

- ペダルを強く踏み込まないと効かないのか

- ブレーキペダルが硬いのか

- ブレーキ時に揺れを感じるか

- 効きが少し弱い程度か

このように効かない時の症状が把握できましたら、原因解明に近づく事ができます。

ブレーキがスカスカ?踏んでもまったく効かない

ブレーキを踏んでもスカスカな感じがして、まったく効かない場合、ブレーキフルードの漏れである可能性が十分高いです。

エンジンルームにブレーキタンクがあるので、ブレーキフルード量を確認して下さい。

ブレーキフルードが入っていなければ、

ブレーキホース、ブレーキパイプの亀裂

キャリパー付近のフルードの湿り

マスターシリンダー、ホイールシリンダー付近の漏れ

これらの箇所を点検して漏れを探します。

よくあるのがホイールシリンダー、マスターシリンダー、キャリパーからの漏れです。

フルードが少しでも残っているなら、奥まで踏み込めばブレーキが効きますが、フルードが空になるとペダルがスカスカになり、まったくブレーキが効かなくなります。

簡易点検: エンジンルームのブレーキフルードタンクの液量をチェック。少なけれ漏れを疑う。

ブレーキを踏み込まないと効かない

ペダルを奥まで踏み込むとブレーキが効く状態ですので、一番考えられるのは、ブレーキラインのエアー混入です。

ブレーキはペダルからブレーキパッドに力を伝達するのにブレーキフルードを使います。

ブレーキフルードを送ることで、キャリパーのピストンを押し出し、ブレーキパッドをローターに強く押し付けて、ローターの回転を止めます。

ブレーキフルードは圧力をかけても体積は変化しないので圧縮されませんが、空気は圧縮されるので、エアー混入時はブレーキペダルを踏んでも空気分だけペダルが奥に入り込みます。

そこからブレーキフルードを押すので、ブレーキを踏み込まないと効かないといった症状になります。

エアー混入はブレーキフルード劣化か水分混入が原因です。

修理は、ブレーキフルードの交換とエア抜き作業をしっかり行い、ブレーキフルードタンクのキャップの本体とパッキンの破損や亀裂チェックします。

エアー混入はこれで解消されますが、これでもブレーキが効かない場合はマスターシリンダーが故障している場合もあります。

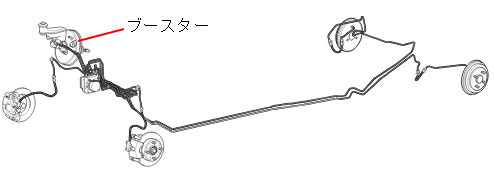

上の画像はブレーキブースターとマスターシリンダーです。

このようにマスターシリンダーから2本のパイプが出ています。1本は前輪、もう1本は後輪にブレーキフルードを送っています。

エア抜き作業で、前後のブレーキフルードの排出量が大きく違う」場合はマスターシリンダーの交換が必要かしれません。

前輪、後輪に送るフルードを別けている内部のピストンが固着すると、このような症状になります。

簡易点検: ペダルはフワフワしているが、ブレーキを強く踏めば止まれる場合はエアー混入。踏み込みは正常でも停車距離が長いようだと、マスターシリンダーの故障。

ブレーキが硬くて踏み込めない?ブースターとマスターシリンダーの仕組み

ブレーキブースターが作動していないとブレーキペダルを踏んでも硬くてペダルが踏み込めません。

エンジンがかかっていない時にブレーキペダルを踏むとわかりますが、最初の1回か2回はペダルが踏めます。

3回目からはペダルがとても硬くなってブレーキペダルが硬くて動かなくなります。

ブレーキブースターはエンジンのエアーを吸い込む力を利用してブレーキペダルの力を数倍にしています。

下の画像は右がブレーキブースター、左がマスターシリンダーです。

ペダルを踏むとブレーキブースターの中心のロッドでマスターシリンダーのピストンを押すとブレーキパイプにフルードが送られる仕組みです。

エンジンがかかるとブースターの上のパイプからエアーが吸い出され、ブースターの左半分が真空になります。

真空なので、ブースターのロッドは左に引き出される力が加わっています。

そこにブレーキペダルを踏むと容易にロッドが左に押し出されるので、ブレーキ力が数倍になります。

ブレーキブースターが故障、もしくはエアー吸出しホースのエアー漏れ、ブースターのエアー漏れなどが発生するとブレーキが硬くなります。

簡易点検: エンジンがかかってない状態でブレーキペダルを5回踏み、最後に踏んだまま保持する。そのままエンジンをかけてブレーキペダルが奥に入ればブレーキブースターは正常。

ブレーキが揺れる

ブレーキを踏むと車が揺れる症状があります。

この症状が出る時は2つの可能性があります。

- ブレーキローターの歪み

- ブレーキキャリパーの固着

ブレーキローターの歪み

ブレーキローターは回転しています。

ブレーキローターをブレーキパッドで押さえて回転を止めるのですが、ローターが歪んでいると、ブレーキパッドがローターに付いたり離れたりします。

付いた時はブレーキが強く効き、離れた時はブレーキが弱くなります。

左右のローターが同じ瞬間に発生することはないので、ハンドルが右に動いたり左に動いたりします。

その動きはそのままキャリパーに伝わり、キャリパーからブレーキペダルに伝わるので、ブレーキペダルの小刻みな戻りを感じます。

それらの振動が車全体の振動になって車が揺れます。

キャリパーの固着

キャリパーの固着はブレーキの引きずりとも言います。

常にブレーキが軽く踏まれた状態なので、走行中はブレーキを踏みながら加速しているのと同じです。

通常、ブレーキの固着は片側だけ発生します。

同時に左右発生することはないので、ブレーキを踏むと正常な方だけブレーキが効き、固着している方は最初と変わらず少しブレーキが効いている状態です。

そうなるとハンドルはブレーキが効いている方向にとられるので、ハンドルが揺れます。

固着の場合は車体の振動とブレーキ異音もかなり大きくなります。

簡易点検: 走行後、左右のホイールに手を近付けて高温を感じたら、引きずっている可能性がある。熱いので絶対に触らない事。

ブレーキの効きが悪い

明らかに効きが悪い場合は、「ブレーキを踏み込まないと効かない」や「ブレーキが硬い」と同じ故障になります。

なんとなく効きが悪いような時は、以下が考えられます。

- ブレーキパッドを新品に交換した

- 車の重量が上がった

- タイヤの溝が少ない

- タイヤの空気圧が高い

- エアコンを使っている

- 始動直後

ブレーキ系統を点検してとくに異常が見つからなければ、この6つの可能性があります。

少し効きが悪い時は故障ではない場合が多く、ブレーキ以外の個所が関係しています。

1番のブレーキパッドを新品にするとライニングが厚くなるため、ブレーキキャリパーが動きやすくなります。

キャリパーが動くとブレーキの力が、そちらに逃げるので、ブレーキが「フカフカする」ような症状になります。

下の画像のように新品のライニング部分はだいぶ厚みがあります。

ブレーキパッドは何ミリで交換?のページも参考に見て下さい。

2番の重量が上がると止める力がより強くなければならないので制動距離が長くなります。

3番のタイヤ溝が減ると砂、水、石を除去できなくなるので、タイヤが異物の上に乗ってしまい、摩擦力が落ち、ブレーキの効きが弱く感じる事もあります。

4番はタイヤの接地面が減るのでブレーキの効きが少し悪く感じます。

5番と6番はエンジン回転数が上がり、駆動力もアップするので通常よりもブレーキを踏む力が必要になります。

ですので、いつもと同じようにブレーキを踏んでも効きが弱いと感じます。

ブレーキ関連の場合、どのような症状でも乗るのは危険です。

何か異変がありましたら必ずお近くの車屋さんもしくは、いつもお世話になっている整備士の方に相談して下さい。

ブレーキトラブルや、その他の修理費用に悩まされているのであれば、それは愛車の買い替えを検討する良いタイミングかもしれません。

最新の車は制動力も上がって、より快適で安全な走行が可能です。

今の愛車の価値を調べてみませんか? [損しない車の売却方法]

ブレーキが故障した時の制動シミュレーション

ここではタイヤの状態やブレーキの故障で止まれる距離の変化をシミュレーションします。

シミュレーションに使う前後ブレーキ制動力は車によって違います。

制動力計算シートのページで制動力を計算して現実に近い制動距離を入力してください。

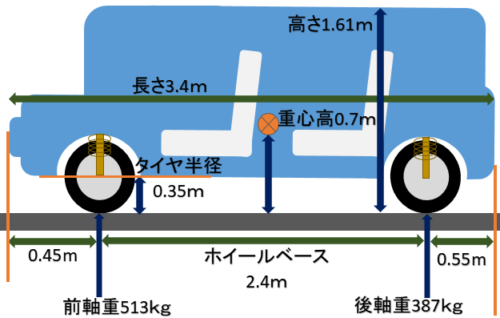

| 前制動力 | 6700N | 後制動力 | 1674N | |

| 車両重量 | 1000kg | 駆動力 | 5000N | |

| ホイールベース | 2.4m | 重心高 | 0.7m | |

| 前輪軸重 | 513kg | 後輪軸重 | 387kg |

【自分で設定してアニメーションでデータ集め!リスタート~アクセル~ブレーキで制動距離を見て下さい】

初期値は軽自動車を参考にしてあります。制動力は初期で最大値に設定してあります。

安心してドライブするためにも、プロによるブレーキの点検・整備は欠かせません。

もうすぐ車検でしたら安心できるお店でプロに点検してもらいませんか? [車検どこがいい?安くて安心車検店をご紹介]

車のブレーキでよくある質問Q&A

| Q:ブレーキを踏むとキーキーといった音が出ますが何の音ですか?乗らない方がいいですか? |

| A:ブレーキパッドは磨耗すると金属プレートがローターに接触する構造になっているので、一般的に3mm以下になるとキーキー音が出ます。乗り続けるとローターが削れてしまうので早急に修理工場に運んで下さい。音が出始めでしたらお近くの修理工場までは乗る程度でしたら大丈夫ですが、念のため整備工場に確認してから乗るようにして下さい。 |

| Q:なぜブレーキ鳴きが発生する? |

| A:ブレーキパッドが十分あるのにブレーキ鳴きがするのは、ライニングが硬化している、グリス不足、引きずり、ローターの変形です。どれもブレーキパッドのライニング部分の角を削ると解消される事が多いです。面取りと呼ばれる作業ですが、まずは面取りしてもらって様子を見て下さい。 |

| Q:ブレーキ鳴きの修理費用は? |

| A:ブレーキパッドを交換する場合は工賃と部品込みで1万~2万円。面取り作業は5,000円前後です。 |

| Q:ブレーキパッドの寿命はどのくらい? |

| A:平均で4万kmで交換になるケースが多いです。年数より走行距離で寿命が左右されますが、5年以上経過するとパッド残量があってもライニングが硬化してブレーキ鳴きが発生する場合があります。ブレーキは何ミリで交換?のページも参考にして下さい。 |

| Q:ブレーキパッドは何ミリで交換した方がいい? |

| A:4mm以下でしたら交換をおすすめします。3mm以下でしたらすぐに交換して下さい。 |

| Q:ブレーキフルードを交換しないと危険? |

| A:ブレーキフルードは圧縮されないので、ペダルを踏み込んだ分だけ、ブレーキパッドに力が加わります。実際はブースターの力も加わるので、踏む数倍の力です。ブレーキフルードは使用過程で空気中の水分を吸収していきます。水分はやがて空気に変わり、ブレーキラインに空気の空間が発生し、ペダルを踏むと圧縮されるので、ブレーキがフカフカになり、効きが悪くなります。ブレーキフルードを定期的に交換しないと、このような症状が発生します。 |

| Q:ブレーキ警告灯がついたらどうする? |

| A:ブレーキ警告灯はブレーキフルード、ABS、パーキングブレーキなどに不具合が発生すると点灯します。すぐに停車させて下さい。バッテリー電圧が不安定でも警告灯が点灯する場合があります。 |