ブレーキを踏むと昼間夜間問わず、ブレーキランプが点灯して後続車に減速や停車する事をお知らせします。

ブレーキランプが切れて片側しか点灯しなかったり、チカチカ点滅している車を時々見かけます。

逆に駐車場で誰も乗っていない自動車なのに、ブレーキランプが点灯している車も見たことがあります。

フロントポジションランプが点いていないのと、テールランプがかなり明るいので、ブレーキランプが点灯しているようでした。

ブレーキランプが故障した場合の対処法をアドバイスするとともに車検基準をご紹介します。

【※ハイマウントストップランプはこちらで解説しています】

車検費用でお悩みの方は車検の安いランキングをご参考に!

目次

ブレーキランプの車検基準

ブレーキランプの別名称と基本作動

ブレーキランプは後ろの車幅灯も同じレンズを使っている事が多い為、テールランプと同じ扱いをされることが多いです。

ブレーキペダルを踏まなければ点灯しないライトです。

スモークレンズなどに交換している場合はリフレクターが車検に通らない場合が多いです。

こちらのテールランプの車検基準のページも参考にして下さい。

テールランプより5倍以上明るいのが特徴ですが、鏡などを使わなければ自分で点灯確認できないので、ブレーキランプが切れたまま走っている車をよく見かけます。

ブレーキランプは正常に点灯しなければとても危険です。

ブレーキランプが点灯しないために大事故になった事例もありますので、運行前点検は大事です。

ブレーキランプの別名称 ブレーキランプ = ストップランプ ブレーキランプ = テールランプ ブレーキランプ = 制動灯 |

テールランプとブレーキランプは同じ電球を使用している事が多いです。

ブレーキランプの取付位置

自動車の後方両サイドにつきます。

レンズの上側が2.1m以下、レンズの下側が0.35m以上が必要です。

そしてテールランプと同じで自動車の外側から400mm以内に取り付けられていなければ不合格となります。

ブレーキランプの使用個数

左右対称に1個ずつ。

ランプの色

赤色。

昼間後方100mの位置から点灯しているのが見えなければダメです。

光源は15W以上60W以下でレンズの大きさが20c㎡以上が必要です。

性能、機能

照明部は中心から上下15°、左右に45°の範囲内のどこからも見えなければダメです。

テールランプは外側に80°まで見えなければダメですが、ブレーキランプは外側45°なのでテールランプより見える範囲が狭くても大丈夫です。

※保安基準ブック抜粋

ブレーキランプが消えない故障の原因

エンジンを切ってライトスイッチをOFFにしてもテールランプがつきっぱなしになる車の故障があります。

実はこの現象の多くはテールランプではなくブレーキランプです。

そのままではバッテリーが上がってしまうので、夜間などで整備工場で見てもらえない時は応急でも何でも消さなければなりません。

応急処置 バッテリーのマイナス端子を外すと電気が流れないので、バッテリー上がりを防止できます。 |

※下の画像はマイナス端子を外した所

バッテリーの端子を外すと車の設定が初期化されるので注意して下さい。

エンジンの回転数や、ギヤの変速点、ハンドルの中心確認など、今まで自動車で走行して学習したデータが消えてしまう場合があります。

学習データが消えると少しだけ乗り心地が変わりますが、1時間も走ると学習して元に戻ります。

アイドリングが不安定なまだったり、ギヤの変速ショックが大きいなど、元の乗り心地に戻らない場合は整備工場で強制学習させる必要があります。

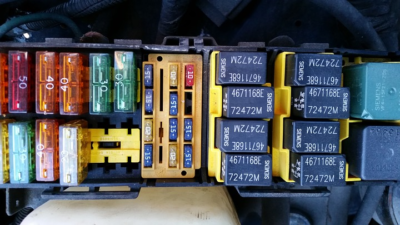

もう1つの方法はブレーキランプのヒューズを抜くことです。

ヒューズを抜けば車は初期化されずにブレーキランプだけ消えるのでバッテリー上がりを防げます。

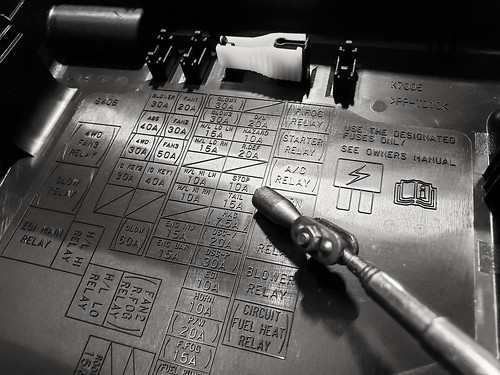

ヒューズを抜く場合、まず取扱説明書でヒューズボックスの位置を調べます。

実際にヒューズボックスを見るとフタにどのヒューズか配置図が記載されているので、「BREAK LUMP」「STOP LUMP」など、ブレーキランプやストップランプに関係してそうなヒューズを抜いて下さい。

ブレーキランプが消えれば正解です。

ブレーキランプがつきっぱなしの原因

この故障はよく、ブレーキランプの配線がショートしているように思われていますが、実はとても単純な故障です。

ブレーキランプが付いているのはブレーキを踏んでいる状態なっているだけです。

自動車がブレーキを踏んでいるか判断するのはブレーキペダルに付いているストップランプスイッチをONのOFFです。

ブレーキペダルはスイッチを常に押していますが、ブレーキを踏むとスイッチから離れてブレーキが踏まれたと感知します。

スイッチには保護のプラスチックカバーがついていますが、劣化で割れると隙間ができスイッチから離れてブレーキを踏んだ状態になりブレーキランプがつきっぱなしになります。

その隙間を固いゴムテープなどを貼り付けて埋めればとりあえずブレーキランプを消す事もできます。

| 工賃 | 1000円程度 |

| 部品代 | 200円程度 |

ブレーキランプが切れてる?点かない原因

ブレーキランプが消えない故障もあればつかない故障もあります。

ブレーキランプが点かない原因3つ

|

ブレーキランプヒューズ切れ

ヒューズは、ブレーキランプの配線や電球のソケットが錆のかけらや湿気でショートすることで、たまたま切れる場合と、電源配線が金属部分(マイナス)にふれてヒューズ切れを起こす2パターンあります。

たまたま切れた時はヒューズを交換すれば直ります。

マイナスにふれてヒューズが切れた場合は、その箇所を直さなければ、何回ヒューズを交換しても切れます。

電球が入っているソケット付近の配線がよく剥き出しでショートするので、チェックして下さい。

ブレーキランプが左右の両方ともつかないのがヒューズ切れの特徴です。

ブレーキランプの球切れ

一番多い故障が球切れです。

電球の中にフィラメントと呼ばれている線に電気を流し、熱を発生させて光らせます。

球切れはフィラメントが切れることを言い、電球の中を見ると明らかに断線しているのが見えるので、球切れかどうかわかります。

フィラメントが切れそうなほど使用すると電球の内側が焦げて黒くなります。

電球を見て黒ければ交換時期だと判断して下さい。

ブレーキランプソケットのアース不良

軽自動車に多い故障がブレーキランプのアース不良です。

アースとはバッテリーのマイナスの事で、自動車の電球を光らせるには電気を流さなければなりません。

バッテリーの12V電圧を電球のプラス側にかけて、マイナス側(アース)をバッテリーに繋げて電気を流して電球を光らせます。

ブレーキランプソケットにはプラスの線とマイナスの線がありますが、マイナスの線とソケットの接続が弱く断線した状態の事をアース不良と言います。

主にパレット、ルークス、タント、ワゴンRなどがこの故障をします。

テールランプを点灯させてブレーキを踏むとテールランプも消えて真っ暗になってしまうのが特徴です。

ブレーキランプの交換はどこで?

ブレーキランプが切れた場合、交換できるところはディーラー、オートバックス、ガソリンスタンドなどです。

交換料金を参考にして下さい。

実際の料金は各店に確認して下さい。

| 作業店 | 工賃 |

| ディーラー | 1000円~ |

| オートバックス | 400円~ |

| ガソリンスタンド | 500円~ |

| 電球の種類 | 部品料金 |

| ダブル球(テール兼用) | 450円~ |

| シングル球(ブレーキのみ) | 350円~ |

| LED | 2000円~ |

多くの車がダブル球なので、ディーラーで作業すると最低1450円かかります。

LEDタイプは、テールレンズごと交換する場合もあるので、1万円以上かかる場合もあります。

交換作業はオートバックスやディーラーでしたら安心ですが、ガソリンスタンドは整備士以外が作業する場合があるので、ガソリンスタンドで交換してもらう場合は認証工場がある店舗にお願いした方が安心です。

ご自分で作業すれば工賃分が安く済みます。

ブレーキランプの交換方法

テールランプやブレーキランプの交換方法は自動車によって違いますが、国産自動車で、よくあるタイプのブレーキランプの交換方法をご紹介します。

①まずはバックドアを開けます。

②テールレンズの中にブレーキランプの電球が入っているので、テールレンズを外します。

テールレンズはボルト2本とピン2本でボディに固定されているので、まず、ボルト2本を外します。

※下の画像、レンズ右上下に六角のボルトを外す

③次にレンズの持ちやすい所に手を入れて手前に強く瞬間的に引っ張ります。

そうするとピン2本が外れてテールレンズが取れます。

④次は裏からブレーキランプ球のソケットを左に半周弱回してテールレンズから外します。

次に電球をつかんで、左に半周弱回し、ソケットから電球を取れば交換できます。

後は逆の手順で取り付けて下さい。

自分で作業すると安いですが、ワット数を間違えると左右の明るさが変わってしまいます。

注意して下さい。

「ブレーキパッドなどブレーキ全般の車検基準」のページも参考に見て下さい。